港区の新たな文化発信拠点である「麻布台ヒルズ ギャラリー」にて開催中の「高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。」は、アニメーション監督として日本のアニメーション界に大きな足跡を残した高畑勲監督(1935年~2018年)の大規模な回顧展です。『火垂るの墓』や『平成狸合戦ぽんぽこ』、『かぐや姫の物語』などで知られる高畑監督の半世紀にわたる創作の軌跡を網羅しており、高畑作品をリアルタイムで観てきた世代はもちろん、アニメファンの若い世代や、子連れのファミリー層など、多くの人が楽しめる展示となっています。今回は、2025年6月27日(金)から9月15日(月・祝)まで開催されている本展をレポート。日本アニメーション界に多大な影響を与えた巨匠の歩みを辿ってきました。

アニメーション監督としての出発点

会場の「麻布台ヒルズ ギャラリー」は、麻布台ヒルズのガーデンプラザA棟にあり、東京メトロ日比谷線の神谷町駅に直結しています。駅とギャラリーを結ぶ通路には「高畑勲展」の大きなポスターが掲示されていました。

2025年の今年は、高畑監督の生誕90周年であり、創作活動に大きな影響を与えた太平洋戦争終戦から80年という二つの大きな節目の重なる年。そんな記念の年に開催された本展は、高畑監督の肖像やアニメーションの制作風景などの写真からスタートします。

右上スクリーン『太陽の王子 ホルスの大冒険』(C)東映

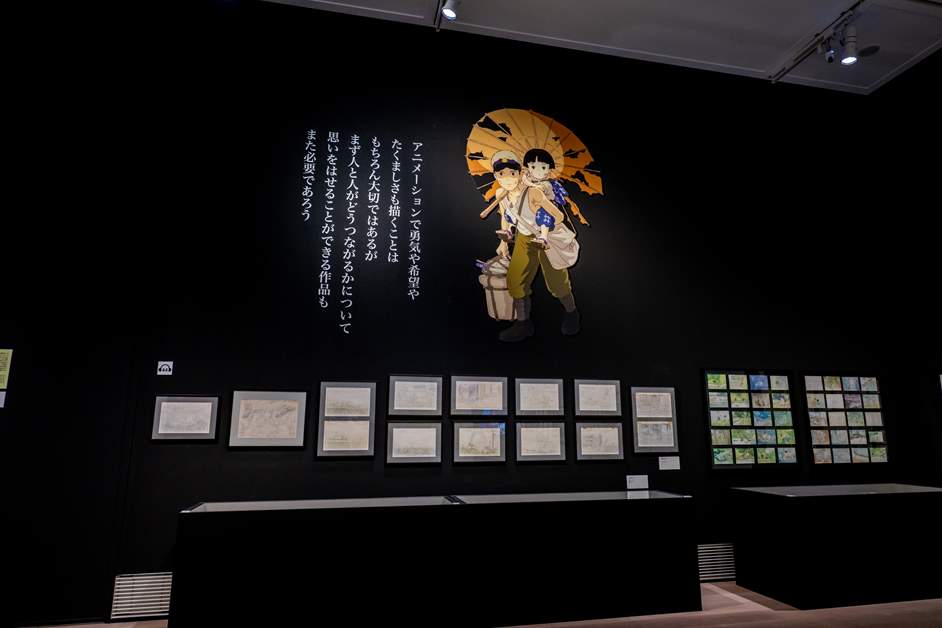

常にアニメーション表現の可能性を模索し、その生涯を通じて、アニメーションで何を表現すべきかという問いに向き合い続けた高畑監督。その出発点となったのは、1959年に入社した東映動画(現:東映アニメーション)でした。高畑監督にとって、劇場用長編初演出となった『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968年)は、3年半の歳月をかけて完成。同作は、作画監督の大塚康生や原画の小田部羊一、原画だけではなく場面設計も担当した宮崎駿など、後の高畑作品に関わるスタッフも多数参加しています。

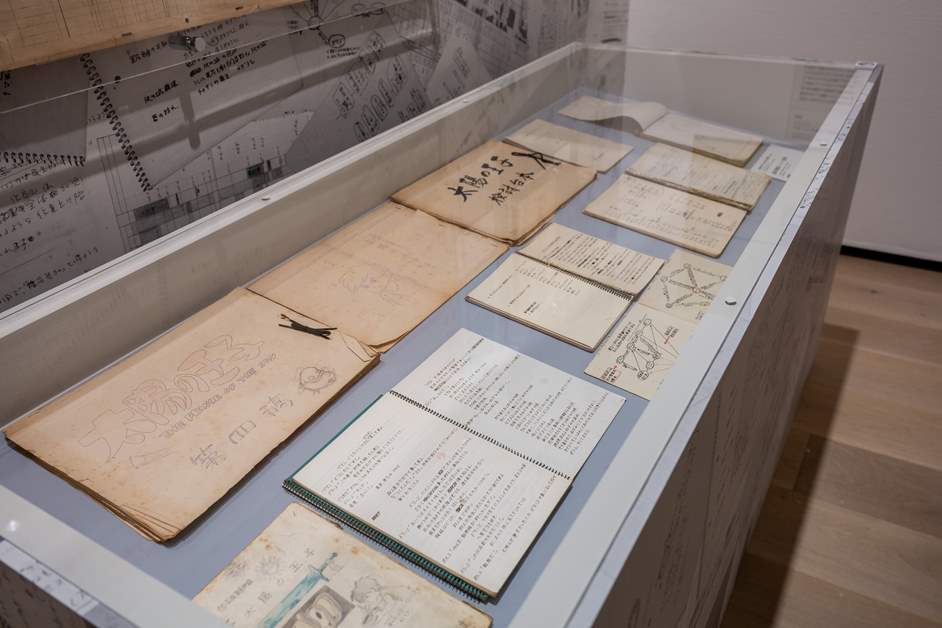

『太陽の王子 ホルスの大冒険』の台本や脚本準備ノート(C)東映

本展では、高畑作品の原画やセル画はもちろんのこと、高畑監督による企画書や脚本準備ノートといった貴重な制作資料が多数展示され、その創作の裏側にある深い思考と試行錯誤の過程を垣間見ることができます。

1971年に高畑監督は、宮崎駿や小田部羊一と共に東映動画からAプロダクションに移籍。

当初はアストリッド・リンドグレーン原作の『長くつ下のピッピ』のアニメーション化を手伝う予定でしたが、原作者の許諾が得られず企画が頓挫。そんな中、当時人気を博していたパンダを主人公としたアニメーション企画が立ち上がり、高畑監督は宮崎や小田部らスタットと共に『パンダコパンダ』(1972年)と、その続編の『パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻』(1973年)を制作します。

その後、高畑監督は『アルプスの少女ハイジ』(1974年)にはじまり、『母をたずねて三千里』(1976年)や『赤毛のアン』(1979年)といったテレビの名作シリーズを手掛けていきます。あの名作が生まれる過程を知ることのできる貴重な機会かもしれません。

誰もが知るテレビの名作シリーズに注力

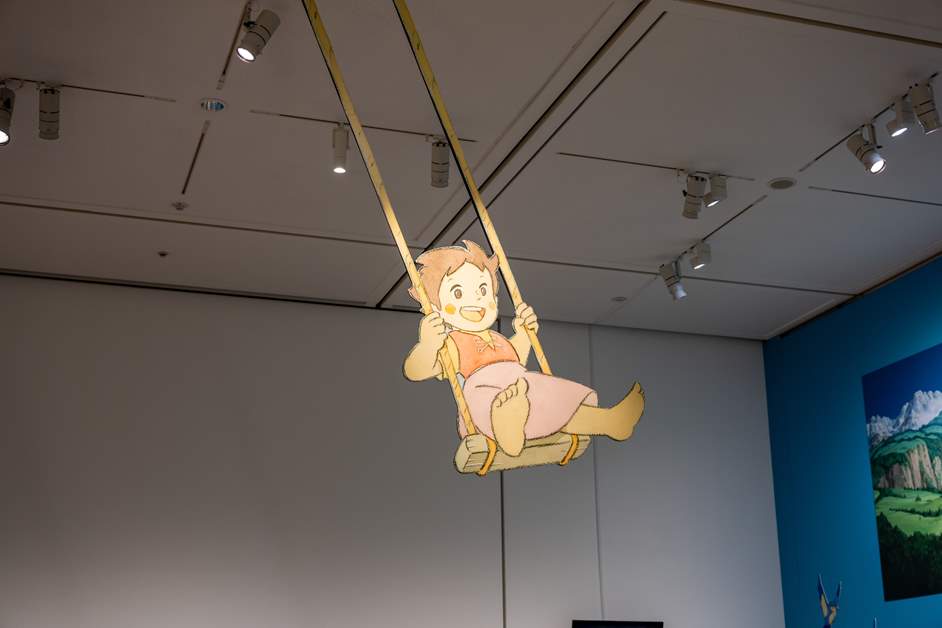

『アルプスの少女ハイジ』の主人公ハイジ(C)ZUIYO「アルプスの少女ハイジ」公式HP www.heidi.ne.jp

『アルプスの少女ハイジ』は、主人公の少女ハイジとおじいさん、クララやペーターといった登場人物たちの交流を描いた物語。アプルスの大自然を駆け回るハイジの姿に元気づけられた人も多いのではないでしょうか。

『アルプスの少女ハイジ』の背景画やセル画(C)ZUIYO「アルプスの少女ハイジ」公式HP www.heidi.ne.jp

『アルプスの少女ハイジ』といえば、自然描写も大きな魅力の一つ。美術監督の井岡雅宏は、ロケハンの写真資料などを参考に、アルプスの雄大な景色を鮮やかに描き出しました。

『母をたずねて三千里』のレイアウトや背景画など(C)NIPPON ANIMATION CO.,LTD

『母をたずねて三千里』は、アルゼンチンに出稼ぎに行ったまま消息不明になっている母をイタリアのジェノバから探しに行く少年マルコの物語。『アルプスの少女ハイジ』に続き、本作でも演出:高畑勲、レイアウト(場面構成):宮崎駿のタッグで全52話が作られました。

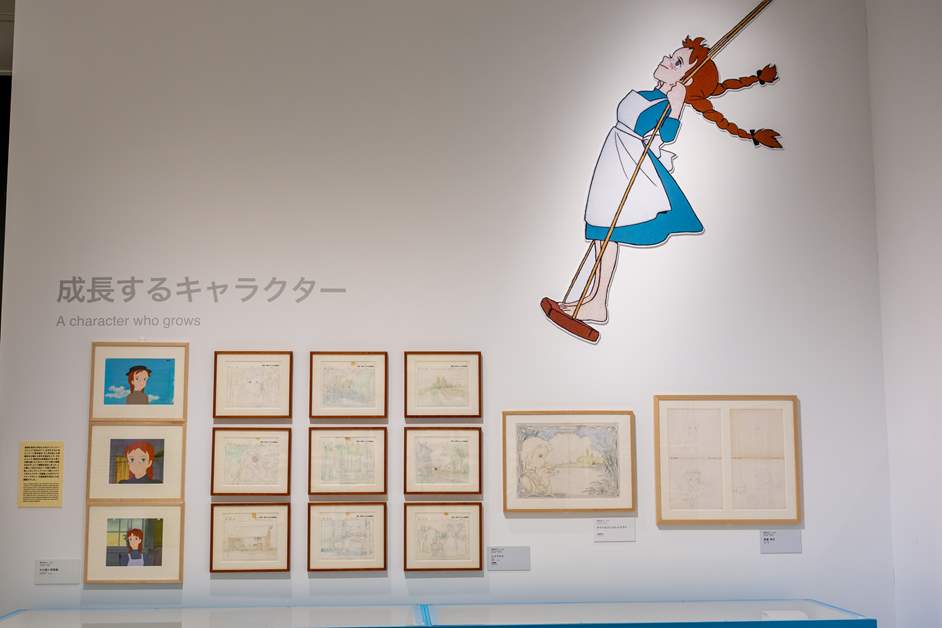

『赤毛のアン』のレイアウトや原画(C)NIPPON ANIMATION CO., LTD.“Anne of Green Gables”™AGGLA

ルーシー・モード・モンゴメリ原作の『赤毛のアン』は、高畑監督が手掛けたテレビシリーズの3作目。主人公の少女アン・シャーリーをはじめとしたキャラクターたちが生き生きと描かれています。キャラクターデザインと作画監督を担当したのは、『耳をすませば』の監督として知られる近藤喜文でした。

映画『じゃりン子チエ』(1981年)や『セロ弾きのゴーシュ』(1982年)以降は、日本を舞台にした作品を手掛けていった高畑監督。そして、1985年にはスタジオジブリの設立に参画します。

スタジオジブリの設立から最後の作品まで

『火垂るの墓』のレイアウトや絵コンテ(C)野坂昭如/新潮社,1988

スタジオジブリ時代にも数々の名作を手掛けていく高畑監督。1988年には代表作の一つ、『火垂るの墓』が公開。太平洋戦争末期の日本を舞台に兄妹の悲劇を描いた本作は、不朽の名作として多くの人の心に残り続けます。

右壁面には細かい指示の入った『火垂るの墓』の色指定が展示(C)野坂昭如/新潮社,1988

『火垂るの墓』は通常のアニメーション作品よりも彩度を抑えた色合いが特徴的。戦時下の日本人の姿をリアルに描き出すため、色彩計画全体を根本から見直したのだとか。

『平成狸合戦ぽんぽこ』の美術設定(C)1994 Isao Takahata/Studio Ghibli,NH

『おもひでぽろぽろ』(1991年)に続いて監督を務めた『平成狸合戦ぽんぽこ』は、宅地開発が進む多摩丘陵を舞台にしたタヌキたちの物語。住む場所を失いつつあるタヌキと人間の戦いがユーモラスに描かれます。

男鹿による『平成狸合戦ぽんぽこ』の美術ボード(C)1994 Isao Takahata/Studio Ghibli,NH

美術監督を務めた男鹿和雄は、本作で省略の方法を模索。描き込む部分と省略する部分のメリハリをつけ、観客が想像する余地を残したのだそうです。

『かぐや姫の物語』の原画や背景画(C)2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

『ホーホケキョ となりの山田くん』(1999年)から14年ぶりの新作となった『かぐや姫の物語』(2013年)は、企画から完成まで8年の歳月がかかりました。高畑監督にとって最後の監督作品となった本作は、日本の古典物語を長編アニメーションにしました。

『かぐや姫の物語』のイメージボード(C)2013 Isao Takahata, Riko Sakaguchi/Studio Ghibli, NDHDMTK

男鹿やアニメーターの百瀬義行によるイメージボードで、作品の世界を膨らませていきました。

日本を代表するアニメーション制作スタッフが結集し、進化した映像表現を生み出した『かぐや姫の物語』。日本アニメーションによる多様な表現手法が発揮された作品の一つと言えます。

高畑作品にまつわるグッズやカフェメニュー

本展は作品資料等の展示だけでは終わりません。期間中、B1階には「高畑勲展 特設グッズショップ」やコラボカフェ「喫茶 高畑勲展」などがオープンしています。

「高畑勲展 特設グッズショップ」では、本展の図録をはじめ、ぬいぐるみやマグカップ、てぬぐい、ポストカードなど、高畑作品にまつわるグッズが充実。思わず目移りしてしまいます。

さらに、『パンダコパンダ』に登場するパパンダと写真が撮れるフォトスポットも併設。床に寝ているパンダに抱きつきながら、天井にあらかじめ設置してあるカメラで撮影。画像データは持ち帰ることができます。

「パパンダカレー」(手前左)や「パンダコパンダ デザートセット」(手前右)など

コラボカフェ「喫茶 高畑勲展」では、高畑作品にインスパイアされたメニューが登場。お茶をしながら展覧会の感想を語り合うのも楽しいかもしれません。

高畑作品が持つ緻密なリアリズムや社会への鋭い眼差し、そして晩年まで続いた表現への挑戦は、日本のアニメーションに多くの影響を与えています。本展は、そんな高畑監督の創造力や情熱を直に感じることのできる展覧会でした。 期間中は『かぐや姫の物語』で阿部右大臣役として参加したタレントの伊集院光さんと、声優の玉川砂記子さんによる音声ガイドを、展示を見て回りながら聞くことができます。この音声ガイドでは、高畑監督やスタジオジブリとも関係の深い映画監督の岩井俊二さんによる公式プレイリスト(全5曲)も楽しむことができるのだとか。チケットなどの詳しい情報は、下記の公式サイトからご確認ください。本展の開催は9月15日(月・祝)まで。ぜひ高畑監督の創作の源流に触れてみてはいかがでしょうか。

【高畑勲展-日本のアニメーションを作った男。】

https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/sp/isaotakahata-ex/