『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』展を鑑賞 「もの派」代表作家の歩みを全61点の代表作と最新作で辿る

2007年の開館から今年で15周年を迎えた港区・六本木の国立新美術館。その記念展である『李禹煥』展が、8月10日から11月7日まで開催中です。韓国で生まれ育ち、留学先の日本で本格的な美術表現活動を始め、「もの派」の代表作家として世界的な評価を受けてきた李禹煥(リ・ウファン)。その創作活動を辿る大回顧展の概要を実際の会場の様子とともにお伝えしていきます。

世界的な現代作家の「これまでと今」を総覧する

2007年1月に開館した国立新美術館。”コレクションを持たない”ことが特徴の美術館では、開館以来、洋の東西と時代を超えた幅広い芸術ジャンル、あるいはファッション、デザイン、漫画といった美術に隣接する領域の意欲的な企画展が多数開催されてきました。その15年目を飾る記念展として今回企画されたのが、現代アートを代表する作家の一人である李禹煥の回顧展です。

本展では会場に入る前に李禹煥の作品と触れることができます。国立新美術館の正面玄関前に展示されているのは、近作の《関係項 — エスカルゴ》。「関係項」は、李禹煥という作家を代表する題材のひとつです。上から見るとステンレスの板が渦巻き状にぐるりと弧を描き、その傍らには、加工されていない天然の石がそこはかとなく置かれています。渦の中に入ることもできる本作は、背後に立つ国立新美術館の波打つ外観と相まって、以前からここにあったかのような不思議な調和と存在感を放っています。

李禹煥《関係項 — エスカルゴ》 2018/2022年 作家蔵

李禹煥本人が展示構成に携わった本展では、全61点の作品を大きく2つのパートに分けて展示。前半は初期の活動と立体造形を中心に、後半は絵画作品を中心にした構成になっています。開幕前日に行われたセレモニーには李禹煥本人も出席し、開催を迎えた喜びを語りました。

李禹煥《第四の構成A》 1968年 作家蔵

序盤の展示で見られる作品のひとつが、1968年に描かれた《第四の構成A》です。蛍光塗料で立体的な赤いサークルを描いた作品は、見る側の錯覚を利用して、メビウスの輪のように表裏が分からない不思議さが漂っています。この時代の彼の表現には、こうした「視覚の不確かさ」に対するアプローチが根底に流れています。

ものとものの関わりについて、問いを投げかける作品たち

1936年に韓国南部の慶尚南道で生まれた李禹煥は、1956年のソウル大学校美術大学在籍中に来日。本来は横浜に住む叔父に漢方薬を届けることが目的でしたが、叔父の勧めでそのまま日本に残ることになり、日本大学文理学部に編入して哲学を学びました。卒業後は演劇活動や日本画の技術習得に傾倒。さらにアルバイト先のギャラリーで数々の芸術関係者と交流を重ねる中、評論家の石子順造を中心とした芸術グループ「幻触」が放つトリッキーなアートに触発され、そこで感じた「視覚の不確かさ」に自らの方向性を見出し、1968年ごろから本格的な作家活動をスタートしました。

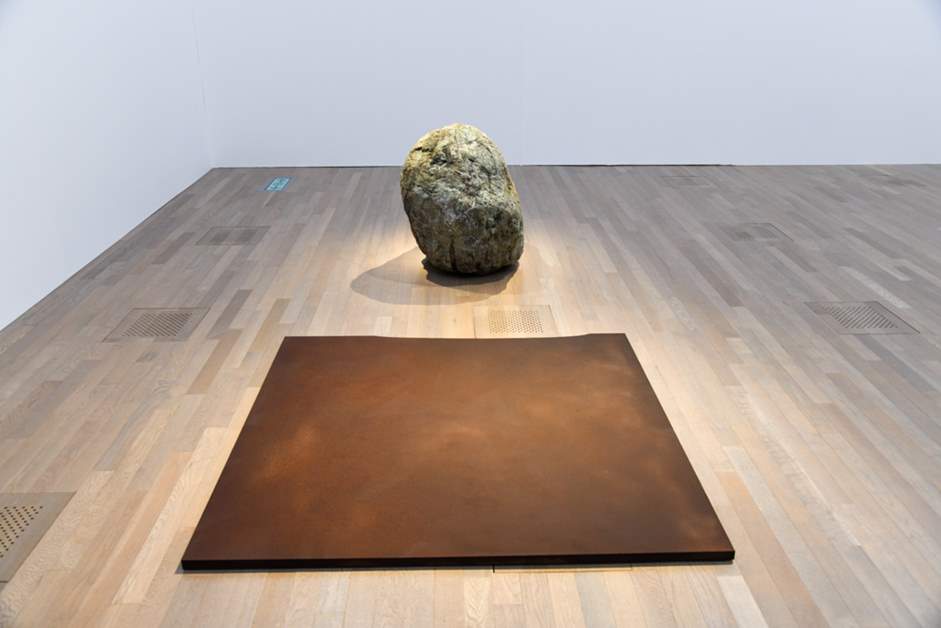

李禹煥《関係項(於いてある場所)Ⅱ 改題 関係項》 1970/2022年 作家蔵

李禹煥《関係項―応答》 2003/2010年 作家蔵

初期の活動は平面作品よりも立体作品に重きが置かれていました。次の空間で見られる作品も、その時代に考えられたものです。例えば、サイコロのような六面体に組まれた鉄板のつなぎ目から綿が飛び出した《構造A 改題 関係項》や、メジャーの上に石を置くことで距離感覚の不確かさを表現した《現象と知覚A 改題 関係項》などは、見る側の視覚に疑問を投げかけてきます。

李禹煥《構造A 改題 関係項》 1969/2022年 作家蔵

こうした活動から李は、1960年末から1970年中盤まで続いた「もの派」の中心的な存在として認知されてきました。10名ほどのアーティストによって展開された「もの派」は、自然界にあるものと鉄、ガラスなどの二次産業的なマテリアルを“その物のそのままの形”で展示し、ものともの、そして空間との新しい関係性を追求した日本の芸術運動です。確かに、石、ガラス、木、綿、鉄など特性の異なるもの同士を並べ対比させた李の作品は、世界の中にはいろいろなものが存在し、それらが共存しながら関わり合っているということを、物に溢れた社会を生きる我々に語りかけてきます。

ヴェルサイユ宮殿での展示作品を再制作した屋外展示も

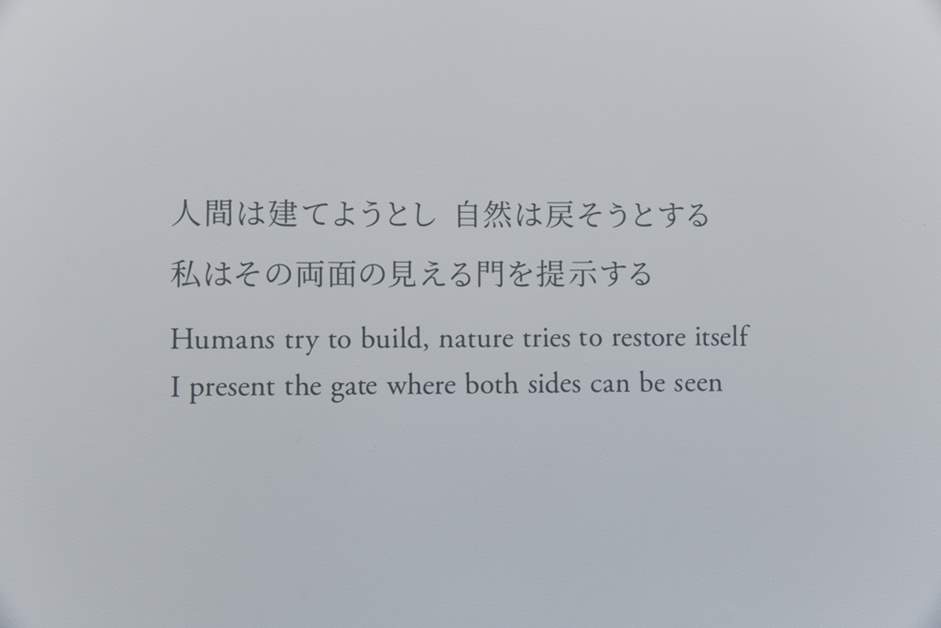

展示室には作品の詳しい解説はなく、それに代わるかのように各所に李の言葉が散りばめられています。その言葉は「あるがままをアルガママにすること」や「芸術では 空を 支えるか 落とすか それが問題だ」など、哲学的で含蓄の感じるもの。そうしたところからも、見る側は感性をくすぐられる体験を得ます。なお、より詳しい解説が必要な方は、スマホで聞ける音声ガイドが無料で提供されているので、そちらを利用するといいでしょう。

空間をめいっぱい使った《関係項 — 鏡の道》と《関係項 — 棲処(B)》では、自らが作品の上を歩き、作品の一部になる体験が味わえます。一方で、場内を進んでいくと「ここにも作品があったのか」と発見させられるようなポイントも。このあたりも作家本人が構成に携わっている企画展のこだわりのひとつといえるでしょう。

李禹煥《関係項 — 棲処(B)》 2017/2022年 作家蔵

李禹煥《関係項 — アーチ》 2014/2022年 作家蔵

前半から後半につながる間の屋外展示室では《関係項 — アーチ》の展示が見られます。本作は、2014年にフランス・ヴェルサイユ宮殿で行われた展覧会で発表された《関係項 — ヴェルサイユのアーチ》を本展のために再制作した作品です。周囲の景色の中で映える本作には、アーチの下にステンレスの道が作られています。くぐり抜けた先に何が見えるかはあなたの感性次第。

時代ごとにシンプルな形に変遷を辿ってきた絵画

後半は、1970年代以降に取り組み始めた絵画作品が中心の展示です。1971年に「パリ青年ビエンナーレ」に参加するためフランスに渡った李は、現地で西洋の画家たちと交流し、改めて絵画への熱意を抱き始めました。この経験を経て徐々に制作の拠点はヨーロッパに移っていきます。70年代に描き始められた〈点より〉〈線より〉シリーズは、同じ色の点や線が濃淡で描かれていく、ストイックな作品です。そこから1980年代の〈風より〉〈風と共に〉シリーズになると規則感が消え、さらに1990年代から始まる〈照応〉シリーズになるとますますシンプルになり、余白を読ませる構図に。そのあたりの変遷に作家が得た悟りと磨き上げられた表現を感じることができます。

李禹煥《線より》 1980年 宮城県美術館

李禹煥《対話 — ウォールペインティング》 2022年 作家蔵

鑑賞者の感性をぐいぐいと刺激してくる作品の数々。作家の詳しい経歴については、会場で配られている「李禹煥鑑賞ガイド」もぜひ参考に。世界的な現代アーティストの始まりから今までを代表作とともに通覧できる機会。国立新美術館のメモリアルイヤーを祝う本展をぜひお見逃しなく。『李禹煥』展は、11月7日まで港区・六本木の国立新美術館で開催中です。

(DATA)

『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』

開催期間:2022年8月10日(水)〜11月7日

会場:国立新美術館 企画展示室1E (東京都港区六本木7丁目22-2)

開館時間:10:00〜18:00(毎週金・土曜は20:00まで。入場は閉館の30分前まで)

休館日:毎週火曜

観覧料:一般1700円、大学生1200円、高校生800円

展覧会公式ホームページ:https://leeufan.exhibit.jp/

『国立新美術館開館15周年記念 李禹煥』

開催期間:2022年8月10日(水)〜11月7日

会場:国立新美術館 企画展示室1E (東京都港区六本木7丁目22-2)

開館時間:10:00〜18:00(毎週金・土曜は20:00まで。入場は閉館の30分前まで)

休館日:毎週火曜

観覧料:一般1700円、大学生1200円、高校生800円

展覧会公式ホームページ:https://leeufan.exhibit.jp/