【動画記事】関東大震災から100年!赤十字情報プラザの企画展「温故備震」で次の災害に備える

今年は、1923年(大正12年)に発生した関東大震災から、ちょうど100年。マグニチュード 7.9を記録した大地震は、火災、津波、土石流をともなう未曾有の大災害となり、約10万5,000人もの死者と行方不明者を出しました。

当時を振り返る催しや慰霊祭が各地で行われ、新聞やテレビなどのメディアでは様々な特集が組まれました。そんな中、日本赤十字社の本社に併設されている赤十字情報プラザでも、企画展『関東大震災100年 温故備震~ふるきをたずね明日に備える~』が開催されています。貴重な資料や映像などで関東大震災を振り返ることができる赤十字情報プラザの企画展に行ってきました。

当時を振り返る催しや慰霊祭が各地で行われ、新聞やテレビなどのメディアでは様々な特集が組まれました。そんな中、日本赤十字社の本社に併設されている赤十字情報プラザでも、企画展『関東大震災100年 温故備震~ふるきをたずね明日に備える~』が開催されています。貴重な資料や映像などで関東大震災を振り返ることができる赤十字情報プラザの企画展に行ってきました。

まずは常設展で日本赤十字社の成り立ちを学ぶ

国際赤十字や日本赤十字社の歴史、さらには活動内容などを知ることのできる赤十字情報プラザは、港区芝大門にある日本赤十字社の本社1階にあります。一番近い都営地下鉄三田線の御成門駅からは徒歩3分ほど。都営地下鉄浅草線・大江戸線の大門駅や、JRの浜松町駅や新橋駅からも歩いて行くことができます。

日本赤十字社本社1階エントランスには、日本赤十字社の旧社屋の模型が展示されていました。1912年(大正元年)に今と同じ港区芝大門に建てられた旧社屋は、関東大震災の火災によってほぼ全焼してしまいます。旧社屋は、明治建築界の三大巨匠と呼ばれた建築家・妻木頼黄(つまきよりなか)によって設計されたものなのだとか。

日本赤十字社本社1階エントランスには、日本赤十字社の旧社屋の模型が展示されていました。1912年(大正元年)に今と同じ港区芝大門に建てられた旧社屋は、関東大震災の火災によってほぼ全焼してしまいます。旧社屋は、明治建築界の三大巨匠と呼ばれた建築家・妻木頼黄(つまきよりなか)によって設計されたものなのだとか。

1階の奥に進むと、赤十字情報プラザの入口が見えてきます。赤十字情報プラザは誰でも見学することができますが、事前予約制なので、まずは日本赤十字社のホームページを確認して、予約を行いましょう。

今回は、赤十字情報プラザの担当である大西智子さんに案内してもらいました。「もともと職員用の小さな書庫を改装して資料の保管管理を兼ねた展示を行っていたのですが、2003年(平成15年)に今の赤十字情報プラザの形になりました。関東大震災から3年後、1926年(大正15年)旧社屋に赤十字の歴史を伝える博物館が旧社屋に開館しました。その後、1963年(昭和38年)に一度閉館しました。当時から引き継がれた資料も残っています」(大西さん)

日本赤十字社は、明治の政治家・佐野常民(さのつねたみ)が創設した救護団体「博愛社」を前身として、1877年(明治10年)の西南戦争のさなかに誕生します。戦争や紛争の犠牲者、災害の被災者に対し、救援や救護などの人道的支援を行なうことを目的としており、常設展では、そんな赤十字と日本赤十字社の歴史を知ることができる貴重な資料が展示されていました。「100年以上に渡って命と向き合ってきた先人たちの記録をぜひご覧になってください」(大西さん)

中央に展示されている日本赤十字社の病院船「博愛丸」の模型は48分の1サイズ。博愛丸は、同じ病院船の弘済丸と共に、1900年(明治33年)の義和団事件(北清事変)や、1904~5年(明治37~8年)の日露戦争などで、救護員や負傷者の輸送に活躍しました。

赤十字情報プラザは、一般の方はもちろん、全国の赤十字ボランティアの方たちや、活動を支えている寄付者の方、さらに、日本赤十字社の関係者などが訪れることも多いのだそう。さらにはこんなエピソードも。「平成の最後の年に開催した『平成の災害展』を、今の上皇上皇后両陛下、当時の天皇皇后両陛下にご鑑賞いただけたのは、職員の誰もが忘れることのできない出来事です」(大西さん)

企画展では日赤の関東大震災での活動を包括的に紹介

赤十字情報プラザでは、定期的に企画展を行っており、現在開催中の『関東大震災100年 温故備震~ふるきをたずね明日に備える~』の会期は、2024年3月までとなっています。

関東大震災において日本赤十字社が救護した人の数は56万人以上、延べ人数では200万人以上。なぜこんなにも多くの人を救護できたのか、時系列に沿って学ぶことができます。

関東大震災において日本赤十字社が救護した人の数は56万人以上、延べ人数では200万人以上。なぜこんなにも多くの人を救護できたのか、時系列に沿って学ぶことができます。

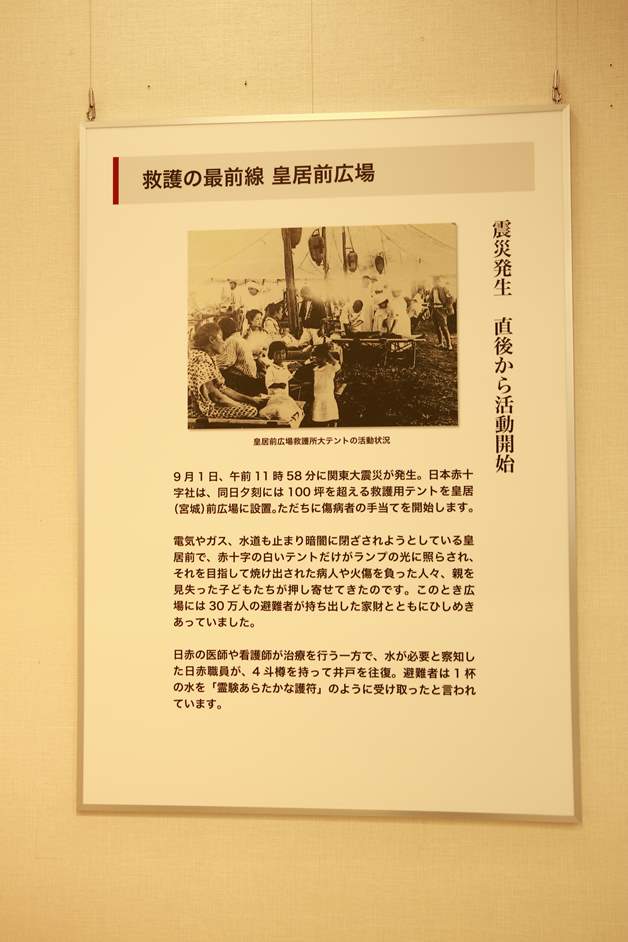

1923年(大正12年)の9月1日、午前11時58分に関東大震災が発生すると、日本赤十字社はすぐに活動を開始。その日の夕方には、皇居前広場に100坪を超える救護用テントを設置して、被災者の救護にあたりました。

わかりやすいパネルや写真などの他にも、震災の1ヵ月後に発行された機関誌「博愛」や、アメリカからの支援品であるウィスキーなど、当時の様子を伝える貴重な現物の資料も展示されています。

傷病者の手当はもちろん、全国の支部による応援救護班の派遣、日本各地への救護所の設置、感染症の予防、巡回診療、妊産婦と乳児の保護など、関東大震災における日本赤十字社の活動は多岐にわたります。企画展では、展示の他にも、閲覧できる紙資料や当時の映像などでも日本赤十字社の活動を知ることができます。「100年前のことなので、関東大震災を直接経験した職員は誰もおりません。私たちも当時の日本赤十字社がどのような救護活動を行っていたのか知りたいという思いで、今回の企画展に取り組みました」(大西さん)

常設展では、ハイチ地震や東日本大震災などにおける日本赤十字社の活動、近年の救護活動に使われる道具なども紹介。数々の震災を経て、より多くの人を救うために進化し続ける日本赤十字社の思いを感じ取ることができます。「過去を振り返ったあと、今日は何ができるのか、明日は何ができるのか。大切なのは、過去の震災を知り、次の震災に備えることです。一人でも多くの方が助かるために、こうした企画展を通して、防災の重要性を呼びかけていきたいと思います」(大西さん)

そして、赤十字情報プラザの隣には、見学の記念にぴったりのグッズコーナーも。マスコットキャラクターのハートラちゃんのぬいぐるみや、クリアファイルなどのグッズが人気なのだとか。有事のときに役立つ、防災セットもありました。

関東大震災や日本赤十字社の活動を知ることで、防災について思いを巡らせるきっかけになりそうです。機会があれば赤十字情報プラザを見学し、まず自分で何ができるのかというところから、考えてみてはいかがでしょうか。

《赤十字情報プラザ》

東京都港区芝大門1-1-3

https://www.jrc.or.jp/about/plaza/

開館:火・水・木曜日 10:00~12:30、13:30~16:30

休館:金・土・日・月曜日、国民の祝日、年末年始、創立記念日(5/1)

予約:事前予約制(03-3437-7580)

利用料:無料

展示見学:最大20人、30分以内(※スタッフによる展示解説は休止しています)

資料閲覧:最大2人

東京都港区芝大門1-1-3

https://www.jrc.or.jp/about/plaza/

開館:火・水・木曜日 10:00~12:30、13:30~16:30

休館:金・土・日・月曜日、国民の祝日、年末年始、創立記念日(5/1)

予約:事前予約制(03-3437-7580)

利用料:無料

展示見学:最大20人、30分以内(※スタッフによる展示解説は休止しています)

資料閲覧:最大2人